現代はまれに見る変化の時代。従来の“あたりまえ”が次々と崩壊して新しい“あたりまえ”に移り変わっています。でも、そもそも“あたりまえ”ってどういうこと? それは本当に“あたりまえ”? 価値観が多様化し、自分にとって何が正しいのか見失いがちなときこそ、役に立つのが「哲学」です。新刊『聖書を読んだら哲学がわかった』を上梓した上馬キリスト教会のMARO(マロ)さんが、その理由を教えてくれました。

※本稿は『聖書を読んだら哲学がわかった』を一部抜粋・再編集しています。

聖書への“問い”から始まる哲学

哲学の話をする前に、みなさんは「聖書」に対してどんなイメージがありますか?

「聖書ってキリスト教の本でしょ? ってことは宗教の本だから、哲学や学問とは別のものだし、むしろ対極にあるんじゃないの?」と思われた方も多いでしょう。でも、実はそうではありません。

哲学の「永遠のテーマ」と呼ばれるものの中でも特に重要で、ずーっと考えられ続けているのは、「人間とは何か」とか「神とは何か」です。その「人間」とか「神」について、これでもかと書いてある本が聖書なんです。

聖書はいわば「人間の取扱説明書」とも呼べる書物です。「その取扱説明書が古いままだから、新しくしてみようじゃないか」というのが近世哲学の試みであり、それなら、以前の取扱説明書を知らなければ、何がどう新しくなったのか、わからないですよね。

もっと言えば、神や人間の問題に限らず、あらゆることについて「聖書にはこう書いてあるけれど、それは本当か?」というのが、近世哲学のスタート地点です。つまり「聖書を知らない」というのは、スタート地点がどこかわからないということで、そこから生まれてきた現代哲学もいまいちピンとこない……ことになるわけです。

言い換えれば、現代でこそ神学は哲学と違う学問になりましたけど、少なくとも中世までは哲学と神学は一緒でした。なので、少なくとも西洋哲学を学ぶなら神や聖書について知ることは大切なことで、聖書を通して哲学者たちの思索のバックボーンを知ることにもなります。

そもそも哲学とはなにか?

じゃあ、そもそも哲学ってなんでしょう? これには、いろいろな答えがあります。

「哲学とは何か?」という問い自体が、哲学の重要な研究対象であったりもします。そして今でも「これが絶対に正しい」という答えは出ていません。この問いについて、とことん論じようとすれば、それだけできっと分厚い本が何冊も書けてしまいます。

哲学は、英語では「philosophy(フィロソフィー)」と言います。語源をたどれば、ギリシア語の「フィリア(愛する)」と「ソフィア(知恵)」の合成語です。つまり「知恵を愛する」ことが哲学なのです。

これはアリストテレスが唱えた考えですが、現代に至るまで多くの哲学入門書にも書いてあることです。ということは、多くの哲学研究者が「うん。それはそうだよね」と納得する共通基盤であるということです。

でも「『知恵を愛する』ってどういうこと?」と問い始めると、やっぱり「僕はこう思う」「私はこう思う」と、そこから先の結論は変わってきてしまいます。

「知恵を愛する」とは「知ろうとすること」です。何かを知ろうとすることが学問ですから、哲学とはもともと「学問全般」を指していました。

ここからたとえば、物体の運動について専門的に知ろうとした人が「物理学者」になり、物質の変化を知ろうとした人が「化学者」になり、人の心を知ろうとした人が「心理学者」になり……と、どんどん諸学問が「哲学」から分離独立していったのです。

“あたりまえ”を疑い、創造する力

諸学問が巣立ったにもかかわらず、今でも多くの大学には哲学科が設置されています。現代の哲学には何が残っているのでしょうか。それは、“あたりまえ”を“新しいあたりまえ”に組み替える力であり、“あたりまえ”を疑うという精神です。

思いきって定義するなら、哲学とは“あたりまえ”の学問です。もう少し詳しく言えば、その“あたりまえ”は「どうして“あたりまえ”なのか」とか、「本当に“あたりまえ”なのか」と純粋に観察し、考え続ける学問ということです。

哲学に限らず、学問の始まりは常に「どうしてだ?」「これはなんだ?」という問いです。何を見ても「そんなのあたりまえじゃん」と言ってしまったら、学問は始まりません。“あたりまえ”を疑ったり壊したりすることが、学問の原動力の源なのです。

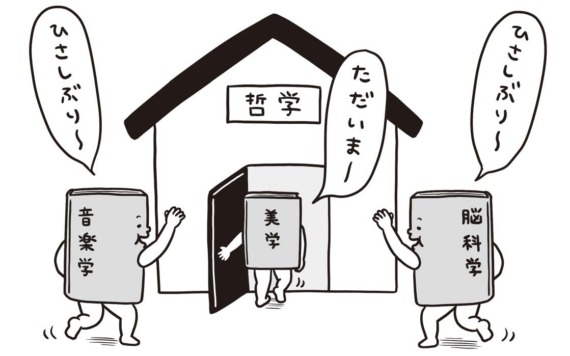

言うなれば、哲学は「あらゆる学問の母」であり、その母から生まれた諸学問という子どもたちにとっての「実家」としてそこにあり続け、そして、折に触れてその子どもたちが里帰りして「ひさしぶり〜」と対話して活力と英気を養う「場」です。こう考えると、「哲学? 自分には関係ない話だね」なんて思えなくなってきませんか?

「変化の時代」こそ、哲学が必要

今、僕たちはたくさんの“あたりまえ”に囲まれて生きています。スーパーに行けばたくさんの食べ物があり、蛇口をひねれば飲料水が出て、スマホ一つで遠くの人と会話ができて……と、数え始めればいくらでも“あたりまえ”が出てきます。でも、それって本当に“あたりまえ”でしょうか。

現代は、史上まれに見るほどの「変化の時代」です。古い“あたりまえ”が新しい“あたりまえ”に移り変わる時代であり、もっと言えば、「“あたりまえ”の多様化」あるいは「従来の“あたりまえ”の崩壊」が起こっている時代です。

たとえば、令和の時代になってから、あっという間にテレワークやオンライン会議が“あたりまえ”のビジネススタイルになりましたが、ほんの2年前までは“あたりまえ”ではありませんでした。

“あたりまえ”は地域や時代によって、つまり空間や時間によっても変わります。「俺の“あたりまえ”」が「みんなの“あたりまえ”」とは限りません。自分勝手な「狭い“あたりまえ”」だったり、「古い“あたりまえ”」かもしれません。

身の回りのさまざまな“あたりまえ”について、「これは本当に“あたりまえ”だろうか?」と考えてみると、その多くが、実は“あたりまえではない”ことがわかります。そして「本当の“あたりまえ”って何だろう?」と考えれば、難しいことなんて一つも言わなくたって、その人はもう「哲学している」んです。

「哲学は机上の空論で役に立たない」なんてよく言われますけど、こんな風に考えると、それが決して机上の空論ではなく、むしろ社会を変える原動力となる実学だと思えます。

科学技術は多くの新しい“あたりまえ”を生み出しますが、根底には必ず哲学がある。政治も新しい“あたりまえ”を生み出しますが、その根底には哲学がある。新しい“あたりまえ”が生まれるところには、必ず哲学があります。

つまり、哲学とは「自分なりの“あたりまえ”を持つこと」ではなく「“あたりまえ”を変える力」のこと。今のような変化の時代にこそ、哲学は必要な学問というわけです。

そういう意味では、イエス・キリストは史上最強の「哲学者」ですし、キリストの生涯は哲学史上、最大の出来事でもあります。この人ほど、たくさんの“あたりまえ”をひっくり返し、新しい“あたりまえ”を提示した人はいないでしょう。故に、哲学を学ぶなら誰よりもまず、この人について学び、その考えが詰まった聖書について知ることが大いに役立つのです。

(Illustration by めんたまんた)

著者プロフィール:MARO(マロ)

1979年東京生まれ。慶応義塾大学文学部哲学科、バークリー音楽大学CWP卒。キリスト教会をはじめ、お寺や神社のサポートも行う宗教法人専門の行政書士。フォロワー数10万人超のツイッターアカウント「上馬キリスト教会(@kamiumach)」の運営ほか、クリスチャン向けウェブサイト「クリスチャンプレス」ディレクターも務める。

著書に、『上馬キリスト教会ツイッター部のキリスト教って、何なんだ?』(ダイヤモンド社)、『人生に悩んだから「聖書」に相談してみた』(KADOKAWA)、『上馬キリスト教会の世界一ゆるい聖書入門』(共著、講談社)などがある。