実際、社会問題が注目を浴びるプロセスは、自然現象とは大きく異なる。社会学では「社会問題は(存在するというより)創られる」ものだととらえる。つまり、ある問題が「解決を要求する」重要性を持つと社会的に認められるには、まず、それを「問題」だと言挙げする人が必要なのだ。

起業と同じように「事態をリードする人=アントレプレナー」がいて、それがある事柄を焦点化して「解決を必要とされる問題」として社会に注目させる活動をする。その活動がうまくいけば、「問題」として認知され、金や時間がそこにつぎ込まれる。

もちろん、こういうメカニズムに関わるのは、専門家・研究者だけではない。ジャーナリストも社会活動家も、「市民」も「被害者」も「患者」も、メディアに取り上げてもらうべく、アピールをする。

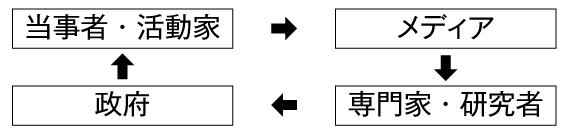

たとえば、まず「被害者」が声を上げ、その分野の専門家・研究者を連れて来て、コメントさせる。メディアがそれをニュースとして取り上げ、「識者」として、専門家・研究者・活動家が招聘され、重要問題として認知させようと努力する。

そうしているうちに、政府も動かざるを得なくなる。すると、その一定の波紋を利用して活動家たちはまたメディアにアピール。すると……。こういう循環の中で、社会問題はしだいに大きく成長していくのである。

社会問題の循環

たとえば「地球温暖化」の問題は、この循環の中で大きくなった、とよく言われる。「公害」問題で多数の運動家が生まれ、ひと段落したところで、彼らはそれまで培った視点から周囲を見渡す。

すると、生産者が起こす「公害」だけではなく、消費者・人間活動が引き起こす「環境問題」が目についた。難しい問題でやりがいがありそうだ。そこで、誰かが「温暖化仮説」を唱える。面白い仮説だというので、気象学者が飛びつき、実証しようとデータを調べる。解釈によって、いろいろ証拠らしいものが出てくる。騒ぎになるとメディアも動き出す。メディアが動くと、政府も動かざるを得ない。政府が動くので大衆も認知する。

専門家たちも互いの立場から、データと理論のバトルを繰り広げるので、結局、何が正しいかよくわからなくなる。だから、とりあえず有利そうな仮説に賭ける。「環境問題」が「さまざまなリソースを注ぎ込まれるべき社会問題」として成長しているなら、それにコミットした発言のほうが世に受け入れられやすいし、研究資金も取りやすいだろう。

専門家への偏愛と憎悪

一方で、専門家は、「権威」として「あの大家がああ言った」「最新の研究ではこうだ」と引用されたり、「ろくなデータもないのに勝手なことを言うな」「何の資格があって言えるのか?」とバッシングされたりする。当然「専門家の言うことはデタラメだ」という反権威風の言い方にも人気が出てくる。

たとえば「健康でいたいなら、医者にかかるな」とか、「近代西洋医学はダメだ!」など、医学の専門家が主張するという皮肉な事態も出てくる。

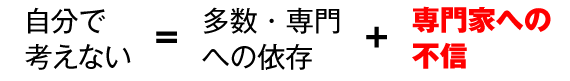

結局、メディアの言い方に頼って、自分の意見や判断をしていると、他人の意見の寄せ集めになって支離滅裂になる。一つの意見と、他の意見との間の整合性など気にかけないし、気にもしないので、あるときは専門家を引き合いに出しつつ、あるときは専門家を非難する。

結局「市場の判断が注目される」「リーダーシップが発揮されなければならない」など、あなたまかせの言い方で気を休めるしかない。気分のおもむくままに、適当な内容を利用して悲憤慷慨※し、一喜一憂する羽目になるのである。

※ひふんこうがい:運命や世の不正などを悲しみいきどおって嘆くこと(三省堂 大辞林第三版より)