日本で一番多い名字は佐藤で、2番目が鈴木といわれています。しかし、「本当?」と思っている人も多いのではないでしょうか。東京の周辺に住んでいる人は違和感がないでしょうが、関西の人だと、一二を争うのは山本と田中だろう、と思っています。

交通が便利になって、東京からだと、離島や山中を除いてほとんどの所に日帰りできるようになりました。でも、日本は狭いようで、まだ地域差は残っています。そんな日本を名字や地名からみつめ直してみたいと思っています。

2025/03/04 10:52

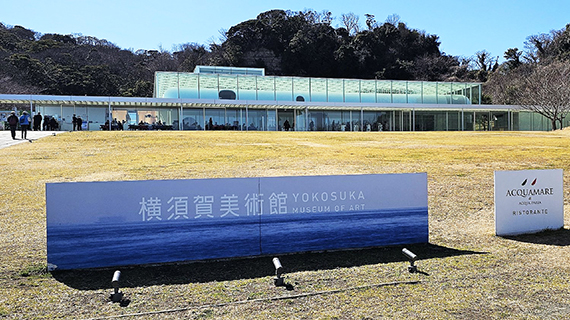

今執筆している書籍の資料として過去の図録を購入するために、横須賀美術館を訪れた。横須賀美術館は市街地ではなく、観音崎にほど近い風光明媚な海沿いにある。美術館の前にはガラス張りの店内から海を一望でき、コース料理も楽しめるというレストランも併設されており、観光スポットとして人気が高い。

しかし、それには目もくれず、企画展を鑑賞して(常設展は入れ替えでみられず)、お目当ての過去の図録を購入してきた。

ところで、横須賀美術館の住所は横須賀市鴨居だが、付近一帯は「走水(はしりみず)」という。『古事記』に「走水海」として見える古い地名だ。

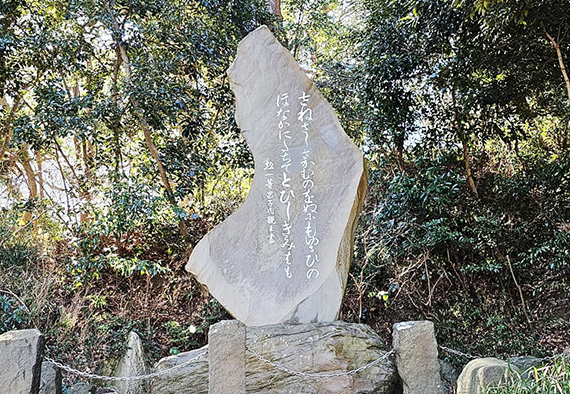

日本武尊が東征した際、この地から船で房総半島に渡ろうとしたが、海の神が波を起こし船がくるくると回って進めなくなった。そこで后の弟橘媛(おとたちばなひめ)が海中に身を投じると波は収まり、無事渡ることができたという。『日本書紀』には「故、時人、號其海曰馳水也」とあり、この時に「馳水(はしりみず)」という地名になったと伝えている。

このとき日本武尊は村人に自らの冠を与え、それをもとに建てられたのが走水神社である。そして弟橘媛の櫛が流れついたことから建てられた社ものちに合祀された。因みに、この走水神社の脇から豊富な地下水が湧き出たことが「走水」の由来という説もある。

この付近からは対岸の房総半島がよく見える。古い時代の東海道は、三浦半島から海を渡って上総国に向かうのがルートだったことが納得できる近さである。