ウクライナやガザのような悲劇的な混乱の背景には、アメリカ一極支配の崩壊と西欧的価値観の退潮、そして非西欧圏の力の拡大がもたらす深刻な対立があります。マルクス研究の第一人者として知られる的場昭弘氏は、この対立が、世界戦争という破局を招きかねないと警鐘を鳴らしています。

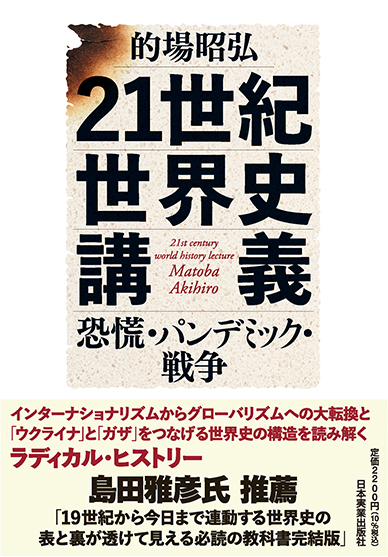

『21世紀世界史講義 恐慌・パンデミック・戦争』は、的場氏が、19世紀の西欧に始まる「世界史」の構造を明らかにした三部作の完結編です。本書の「まえがき」を公開します。

世界戦争が近づいている?

アメリカの雑誌『原子力科学者会報』が毎年の年頭に公表している「終末時計」というものがあります。世界の破滅・人類の絶滅を「午前0時」になぞらえ、それまでの残り時間を「0時まであと◯分◯秒」と表示することで、世界中の人々に向けて警鐘を鳴らすというものです。

それによると、終末までの残り時間は2010年の「残り6分」以降どんどん減り続け、2023年、24年はともに「残り90秒」だそうで、終末時計が初めて発表された1947年以来、最短を記録してしまいました。もちろんこれは戦争による消滅だけでなく、ほかの自然環境破壊などを含めた人類終末までの残り時間を意味しています。

今世界は、刻々と世界戦争に近づいているのかもしれません。こう言うと驚かれるかもしれませんが、その理由は、一触即発で起こり得る条件があまりにも出そろってしまっているからです。

西欧的価値観の退潮

ウクライナ、ガザで戦争が展開しています。これはこの2世紀の間、世界を支配してきた西欧と、それに対する非西欧が対峙する戦争といってもいいものです。その意味で、この二つの戦争は結びついています。アメリカ一国による支配の崩壊が西欧の崩壊をもたらし、それが西欧に危機感を与えているから起こった戦争だともいえます。

しかも、二つの陣営の軍事力、経済力そして政治力が今では拮抗しているがために、この問題を力と力の勝負で決着しようとする可能性が高まっているともいえます。

小学生のころ、『世界大戦争』(松林宗恵監督、1961年)という映画を観たことがあります。

ちょうど1962年に米ソ対立が高まり、核戦争が起こって、やがて世界は破滅するのではないかといわれていた時代でした。幸いにもそれは起きませんでしたが。

俳優のフランキー堺扮する運転手の家族がこの映画の主人公ですが、「どこへ逃げてもしょうがない」と言うシーンは、とても印象的でした。世界が、そして人類が破滅するのですから、どこへ逃げても一緒です。

もちろん世界戦争が起こらないことを私は願っていますが、世界史を見れば、戦争はつまらぬ問題から起こっていることに気づきます。こうした戦争が起こる場合、不思議とそれを演じる役者である政治家と物的条件がそろっているものです。アメリカ一国支配による西欧的価値観が崩れ、世界が多国間の支配になったことで、お互いの議論が嚙み合わなくなっています。しかも、経済力・政治力・軍事力は西から東へと移っています。しかし、残念ながら西欧は、こうした移行を絶対に認めません。そうなると、それは軍事衝突を惹き起こします。

ウクライナ、ガザだけではない

このような対立はウクライナやガザだけでなく、西アフリカ、カリブ海地域、台湾、バルカン半島など、各地で起こっています。こうした物的条件だけでなく、それを動かす政治を司る人物に関しても、危険な人物が選ばれてしまっています。アメリカのバイデン、フランスのマクロン、ドイツのショルツ、ウクライナのゼレンスキーなどの西側の政治家たちは、西欧の価値観が普遍的であるという確信を持っている人々であり、それがゆえに直面する問題にきわめて好戦的な態度をとっています。

他方、ロシアのプーチンや中国の習近平も、非西欧の可能性と非西欧の力の拡大に確信を抱いているがゆえに、西欧に対して一歩も引く気がありません。こうしたときには、ちょっとしたことで戦争は拡大していきます。

リーマンショックがもたらしたもの

21世紀の幕開けは、国家対テロ組織という“テロとの戦争”でしたが、次第に国家間の戦争に変貌していきました。そのきっかけはリーマンショックでした。多国籍化した企業が倒産寸前に追い込まれたことによって、企業は再び国家回帰し始めたのです。

しかも、リーマンショックによって逆に利益を得たのが、中国やロシアなどの非西欧勢力であったことも重要です。投資先と市場を失った西欧は、非西欧に巨大な投資、すなわち資本流入と技術移転を行なったのです。それが非西欧の経済力・政治力・軍事力を一気に発展させました。

国家権力に監視・統制される国民

加えて、2019年の新型コロナウイルスの感染パンデミックの発生によって、人々の自由な移動は禁止され、国民は国家権力の下に監視され、統制され始めました。こうして為政者は、国民を国家を構成する個々人の集合体ではなく、国家のために尽くすパーツであるかの如く考えるようになりました。その結果、政治家の権力は増大し、あたかも独裁者のように振る舞い始めたのです。あたかも「民主君主制」とでもいえる状態へと変貌したのです。

独裁的傾向が強い非西欧だけでなく、西欧でも民主主義を守ると称しながら、その実、独裁に近い権力者を次々に生み出してしまっています。

ロシア人、ウクライナ人、ヨーロッパ人、イスラエル人、それぞれ一人ひとりを考えれば、おそらくだれも戦争など望んでいません。むしろ戦争はやめたいと思っています。しかし、為政者はどんどん戦争を拡大している。停戦の話し合いも受け付けないほど頑固な独裁的権力を、世界の為政者が持ってしまっているともいえます。

こういう時、一発のミサイルの誤射で世界戦争は始まるのです。人類は、永久平和を達成できないのでしょうか。それは悲しいというしかありませんが、余命幾ばくもない私のような老年世代は、孫たちに平和な社会で生きて欲しい。できれば西欧社会が、現実を受け止め、非西欧社会に戦争なく道を開いて欲しい。しかし、これまで西欧が、非西欧に対する搾取で巨大な利益を上げてきた以上、それを実践するのは困難かもしれません。

現代は過去の歴史の堆積の中から生まれる

本書は『「19世紀」でわかる世界史講義』(日本実業出版社、2022年)および『資本主義がわかる「20世紀」世界史講義』(同、2023年)に続く世界史講義シリーズの第三巻で、1989年以降の現代を扱っています。現代を語ることはきわめて難しい。それは予測を伴うからです。確実な予測などあり得ない。

しかし、あり得ないとしても、悲惨な歴史に導く要因を取り除けるような努力をしつつ、予測をしなければなりません。そうでなければ、現代に生きている者としての責任を果たせないからです。不幸な歴史を加速するのではなく、それにブレーキをかけるのです。現代は、過去の歴史の堆積の中から生まれています。歴史から学ぶことで、危険をなるべく避けねばなりません。

最後にマルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』の冒頭の言葉を書いておきます。

「ヘーゲルはどこかで、すべての偉大なる世界史的事象と人物は、いわば二度出現すると述べている。彼は、次のことを付加することを忘れていた。それは、一度目は、悲劇として、二度目は、茶番劇として出現するということである。……(中略)……人間は自らの歴史をつくるのだが、自ら選んだ自由な断片からつくるのではなく、直接に依存している、伝統的な、与えられた状況のもとでつくるのである。死せるあらゆる世界の伝統は、生きているものの額の上に、悪夢のようにのしかかる」(拙訳)

著者プロフィール

的場昭弘(まとば・あきひろ)

日本を代表するマルクス研究者、哲学者。1952年、宮崎県生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。マルクス学、社会思想史専攻。元・神奈川大学経済学部教授(2023年定年退職)。同大で副学長、国際センター所長、図書館長などを歴任。著書に『資本主義がわかる「20世紀」世界史講義』『「19世紀」でわかる世界史講義』『最強の思考法「抽象化する力」の講義』(以上、日本実業出版社)、『超訳「資本論」』全3巻(祥伝社新書)、『未来のプルードン』(亜紀書房)、『カール・マルクス入門』(作品社)、『20歳の自分に教えたい資本論』『資本主義全史』(以上、SB新書)、『一週間de資本論』(NHK出版)、『マルクスだったらこう考える』『ネオ共産主義論』(以上、光文社新書)、『マルクスを再読する』(角川ソフィア文庫)、『希望と絶望の世界史』(前田朗氏との共著)、『いまこそ「社会主義」』(池上彰氏との共著・朝日新書)、『復権するマルクス』(佐藤優氏との共著・角川新書)、訳書にカール・マルクス『新訳 共産党宣言』『新訳 初期マルクス』『新訳 哲学の貧困』(以上、作品社)、ジャック・アタリ『世界精神マルクス』(藤原書店)など多数。